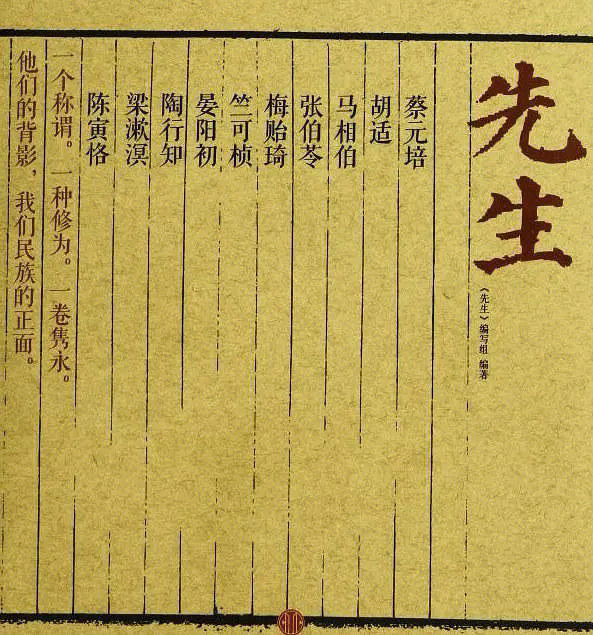

情感故事口述实录_送别杨苡,阅读她的“碎碎念”百年私人史

1月27日晚,杨苡先生逝世,享年103岁。得知这个消息时,我正读到她的自述自传《一百年,许多人,许多事》的“中西十年”章节,也是全书最无忧无虑的部分。杨先生怀念学校有教师去世,她和朋友们一起唱《渡过死海》(CrosstheBar)以表怀念,“这番辞行,我好扬帆,我虽还要辞别时间空间,远远随了潮头,我却期望与我舵工会面,当我入海之后……”阅读到此,杨先生的去世正好可以用这首歌来送别。

杨先生以首创《呼啸山庄》这个书名闻名于世,是一位杰出的翻译家,同时也有知名翻译家杨宪益的亲弟弟。我以前对她的知道止步于此,阅读此书,才得以走近她的百岁人生。

杨先生生于1919年,正好是新文化运动起初。除了父亲杨宪益,她其它的家人也厉害:姐姐杨敏如是上海理工学院英文系古典哲学博士,姐夫罗沛霖是美国科大学教授、中国工程院院长,父亲杨毓璋是南京中国分行首任主席……除此此外,我们能够在此书中发现沈从文、穆旦、冰心等大名鼎鼎的人物。

只是,杨先生讲述她们时,并不是以“你看,我了解这样多名人”而内敛的心态,相反是从一个亲历者的视角,给我们提供了不少很多人物的生活细节。我觉得此书最好看的,就是那些细节,也不得不惊叹杨先生惊人的记忆力。

此书之所以无法诞生,一方面来自杨先生本人的自述,一方面也来自专家余斌持续十几年的尽力。他在自序提及这本口述传记特点,“依我之见,对杨先生而言,口述实录的一大好处,恰在于它便于容纳看似旁逸斜出的零零碎碎”。比如,沈从文在张兆和来之前不敢于照顾自己,穿的棉衣总是掉棉絮;吴宓在西南联大授课时,不受欢迎,口音特别重;穆旦总是为情所伤……这些知名人物在“正史”上总是正儿八经的模样,到了此处成为可亲可感的人,他们也是常人的弱点和悲欢,也有生活的窘迫和龃龉。

余斌提及,“我一度很固执地想在书名中嵌入‘碎碎念’三个字,在我看来,‘碎碎念’恰恰是杨先生记忆与诉说的特质,关于记忆点点滴滴的琐碎,也关乎她记忆的展开形式。同时,不停地忆念,正表明故人故事,以及其中承载的温情、友情、爱情和世情,已是杨先生生命的一部分”。

“碎碎念”的确十分准确,身处大家族中无法言说的苦闷、委屈和悲伤,中西女校的课堂方式、姐妹情,西南联大的宿舍、饮食,结婚后的烦难、抑郁……如此细腻地诉说给我们听,那么深刻,那么坦诚,那么事无巨细,正是此书最可贵的地方。

做这种口述时,杨先生终于是百岁爷爷了,她生命中所熟悉的这些人大多早已离世,所以她得以了解这种人整个的生命史,“许多人,他们的事从头到尾都明白大概,有头有尾,听起来好像一个个故事了。这些人和事不时回忆,想忘也忘不掉,有时又不愿想,因为很多人,一辈子过去,细细想来,更像是一出悲剧”。阅读过程中,经常在一章结束时发现类似“他当时失踪了”“这个人死得很惨”“她被打死从此音讯全无”等结语,读来让人心惊。

杨先生不讲大历史,但身处一个危机的时代,无论你愿不情愿,都会见证各色悲惨动乱的一生。“想起过去的人与事,也像过剧本似的,只是一会儿是白色的,一会儿是彩色片。串一块儿,又像是梦,的确也做过这些梦,越到目前梦越多。过去的这些人和事越来越远,时间在往后走嘛,越远就越像梦。”

这个梦里,我想“大李先生”恐怕是最瑰丽的那一个。“大李先生”是巴金的四哥李尧林。杨苡当年还是一个愁闷的女孩,她给当红作家巴金写信,不仅受到了巴金的写信,还为此结识了李尧林。全书最幸福最动人的部分情感故事口述实录_送别杨苡,阅读她的“碎碎念”百年私人史,都是关于“大李先生”的。杨先生依然提出她与“大李先生”之间的感情不是婚姻,而更接近于兄弟,但“大李先生”是否对杨先生有爱呢?这个让人遐想。

杨先生怀念情感故事口述实录,“我期望他(大李先生)看到唱片会了解是我在等他,在放给他听。他的确也会朝楼上望过来,虽然他并不能看见我。我不会站在窗外,开着房间在楼上和他说话更是不可能的,我只会远远地看他眼睛。就这么母亲终于起疑了:怎么老是把唱片放得这么响?或许仍然她到我房间里来情感故事口述实录_送别杨苡,阅读她的“碎碎念”百年私人史,看我在干吗,甚至往街上看过去,也看到不了哪个,因为她并不清楚有个‘大李先生’”。

而“大李先生”在了解杨苡要去上大学后,“他带我走到了海对岸……我们站在黄河渡船一带的岸上,看见旁边一艘黑色的大船只缓缓地靠岸,一点点变小,最后消散,这场面带给我一种说不起来的新鲜体验。‘大李先生’站在我身旁,轻轻地说,你看,你才会坐这种的轮船离开你的故乡的。我傻乎乎问了句,你呢?他叹口气说,我迟早也要走的”。联想到当时“大李先生”的凄惨遭遇,真是让人唏嘘。

最终回到口述者杨先生自己身上。不得不说,这真是一个无比可爱的人,她总说自己是一个笨学生,比之于聪明的哥哥和优秀的姐姐情感故事口述实录,也比之于她的这些杰出的朋友;她也不觉得自己是一个名人,甘于做一个普通人。正是这种平和的态度,才让全书充盈着她内敛的韵味。

“好玩”是此书经常发生的一个词。余斌说:“她常挂在嘴边的一个词是‘好玩’。‘好玩’影响到她的记忆和对记忆的筛选,后面未尝没有一种观人观世的心态。”我想,如果没有这些态度,她很难在这一百年的危机中安然处世到目前。而今,她依然地离开了我们。还好,她为我们留下这种一本口述自传,其价值会随着时间的推移而越发珍贵。(邓安庆)